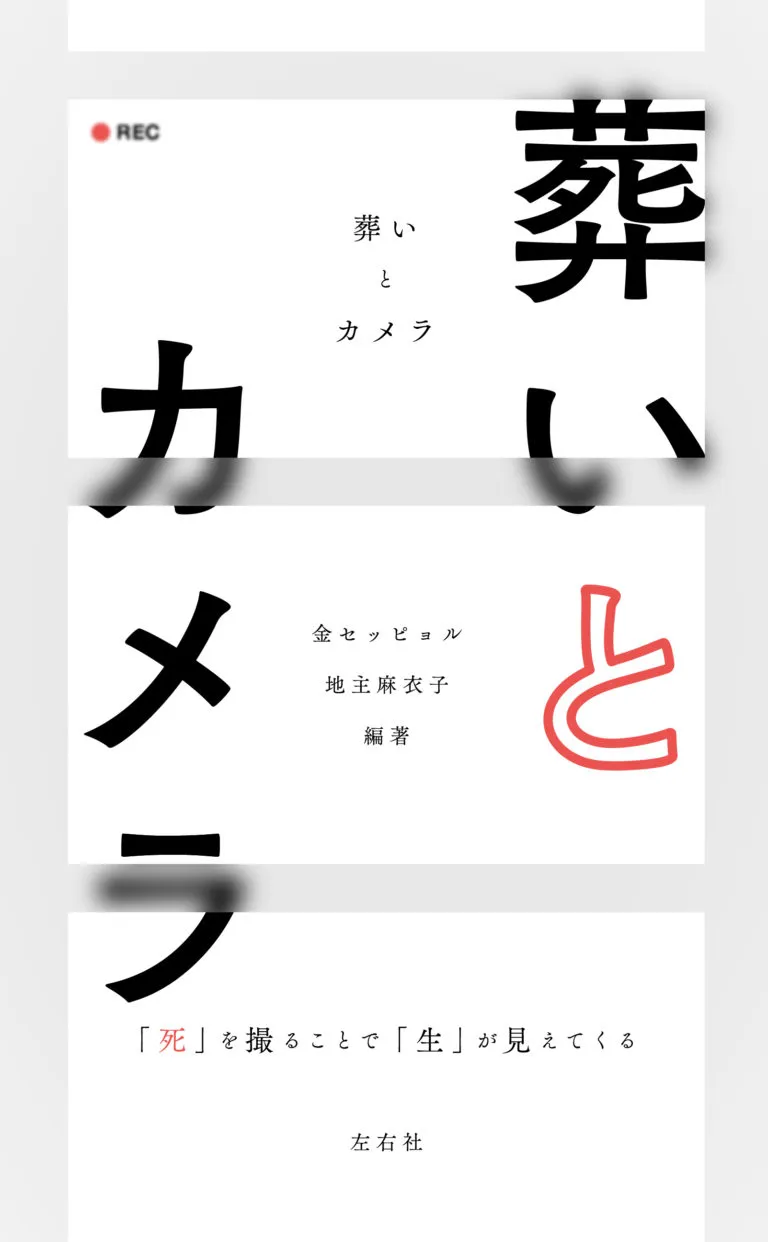

書誌情報

- 定価

- 1,980 円(税込)

- ジャンル

- 芸術・デザイン・写真

- 刊行日

- 2021年05月30日

- 判型/ページ数

- 四六判変形 並製 200ページ

- ISBN

- 978-4-86528-031-9

- Cコード

- C0039

- 重版情報

- 2

- 装幀・装画

- 牧寿次郎/装幀

内容紹介

身寄りがなくなり、壊される無縁仏

自然葬をすることにした家族の葛藤

葬儀を撮ることの暴力性

在日コリアンのお墓

研究映像とアート作品

簡素化される葬儀と、葬いの個人化

誰もが直面する「死」と、残された者の「葬い」という営みを、どのようにとらえることができるのだろうか。

本書では主に映像によって記録するという行為を通じて、死や葬いを普遍的にとらえなおすことを試みるものである。

誰もがいつかは必ず直面する「死」という現象を、どのようにとらえたらよいのだろうか。

この本は、幸いにもまだ生きている私たちが「死」をどのようにとらえ、記憶、または記録していくのかということについて、アーティストと研究者がとことん話し合い、まとめたものです。

(「はじめに」より)