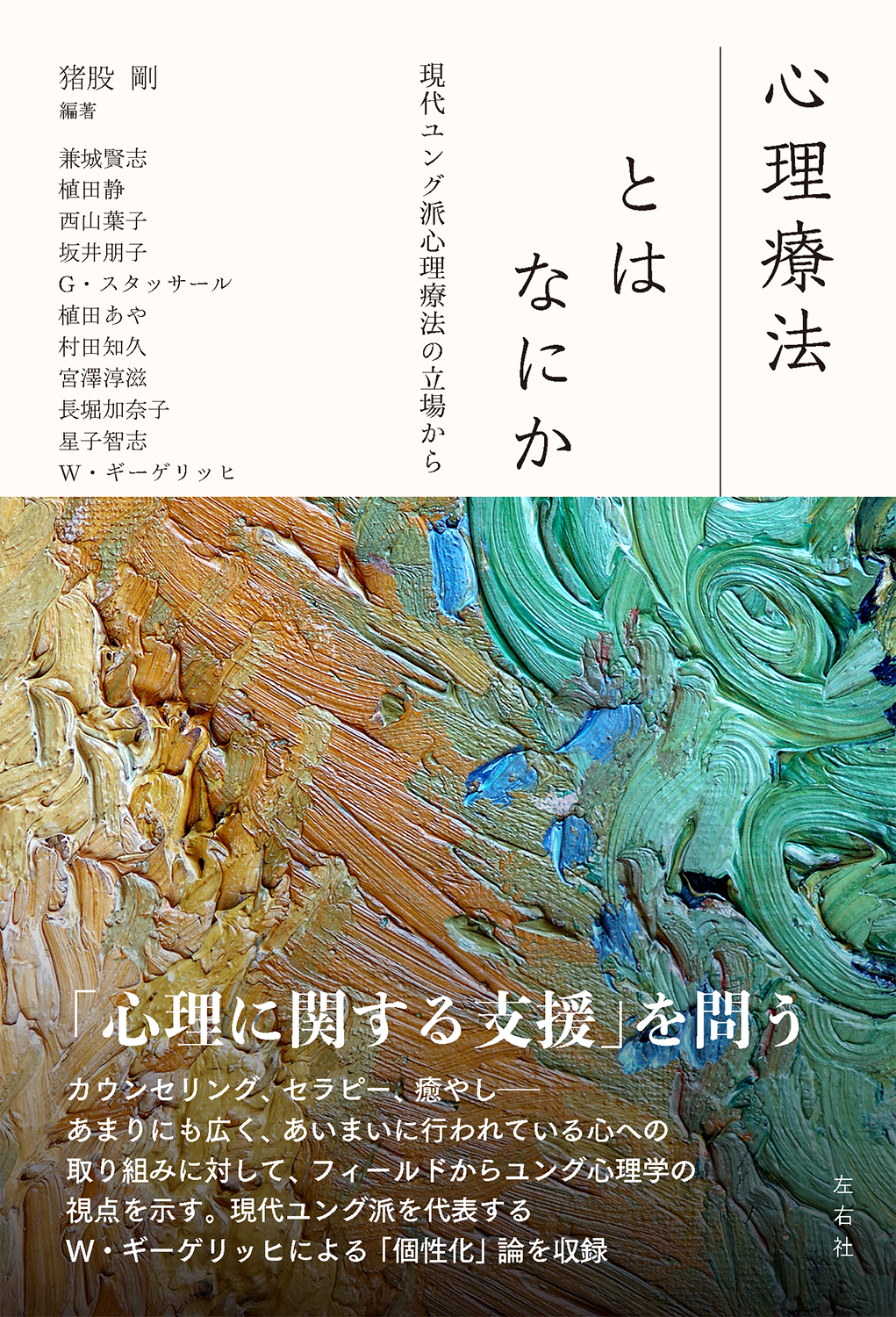

心の悩みに、心が感じ、心と心が衝突する。心理療法の本質を考える7つの論考集

書誌情報

- 定価

- 3,300 円(税込)

- 刊行日

- 2025年03月27日

- 判型/ページ数

- 四六判 並製 336ページ

- ISBN

- 978-4-86528-464-5

- Cコード

- 0011

- 装幀・装画

- 細野綾子

内容紹介

はたして心理学とはなんだろうか、心理療法とはいかなる営みなのだろうか。

カウンセリング、セラピーなどの言葉が溢れるいまだからこそ、問い直す必要があるのではないだろうか。

心理学が通常の学術領域とは異なり、みずからを客観的に定義するという方法を持つことはなく、

心が心を見て、心を感じて、心と心の衝突するところに生まれるものだとも言えることに思いを馳せたとき、

心とは、個人の心であると同時に、「集合的なあり方」もしている「魂」であると考えた、

ユング心理学の意味と役割も見えては来ないか──。

臨床に携わる心理療法家たちが、フィールドワークを通じて問い直す。

現代ユング派心理学を代表するW・ギーゲリッヒ氏による、そもそも私たちが個人たることとはいかなることかを論じる重要論考「プリンシピウム・インディヴュデュアティニオスと個性化のプロセス」を収録。

心理療法において直接的な問題の解決に至ることはほとんどない。クライエントは心理療法家のオフィスを訪ねる前に、たいていは自分でさまざまに思い悩み、試行錯誤を重ね、問題を解決しようと努力し、それでも解決できなくて、どうしようもなくなって、心理療法を受けようと決意する。そうしたクライエントに対して心理療法家が示せるものなど、たかが知れている。心理療法家もやはり、クライエントと共にさまざまに思い悩み、試行錯誤を重ね、問題を解決しようと努力するだろうが、それでも解決できず、途方に暮れることしかできない。そして本来の心理療法は、おそらくそのときにはじまる。

「はじめに」より