詩人石田瑞穂が一篇の詩を旅するように、国内外の詩人ゆかりの地を訪れ、土地と対話するように詩を読み、酒を呑み、また、呑む。読書と酒食に遊ぶ愉楽の紀行エッセイ。近現代の詩と詩人の魅力もわかりやすく紹介します。

新型コロナ禍のいきおいに陰りがみられ、非常事態宣言も解除されてしばらく経った、2021年秋。ぼくは上野駅から常磐線特急ひたち7号にのって、いわき駅へとむかった。

コロナ禍でずっと行けなかった、福島県の〈いわき市立草野心平記念文学館〉をおとずれるためである。

車内でクラフトビールを呑み、浅草今半のすき焼き弁当を食しながら二時間ちょっと。いわき駅に到着。

学生時代から愛読している岩波文庫版の入沢康夫編『草野心平詩集』を旅行鞄からとりだし、「故郷の入口」の頁をひらいた。この詩をガイドに、心平さんの故郷旧「上小川村」をゆこうという旅程である。

故郷の入口

たうとう磐城平駅に着いた。

いままで見なかつたガソリンカーが待つてゐる。

四年前まではなかつたガソリンカーだ。

小川郷行ガソリンカーに乗り換へる。

知つてゐる顔が一つもない。

(冒頭部分)

心平さんの時代―詩には「昭和十七年十月」と付記されている―には「磐城平駅」(現・いわき駅)から乗合バスで「小川郷」まで行ったのだなあ、と感慨しつつ、現代のぼくは磐越東線にのりかえた。白のボディに草色のライン、箱型のキハ110系ディーゼル車輌がホームにちょこなんと停まっていた。たった二輛の単線鉄道。発着本数は一時間に一本以下。めざすは小川郷駅である。

疾走する車窓から、地平線までつづく冬色の田畠の絨毯、その膨大な量と広大さにただ呆然としてしまう芒原を眺めていると、常盤炭田のあった好間軌道跡を通過。

好間上野の一本松。

遥か向こうの松の丘のぬきんじて高い一本松のその下約一米あたりのところに三野混沌の梨畑の小舎がある。

堅杭。

黄色い田ん圃。

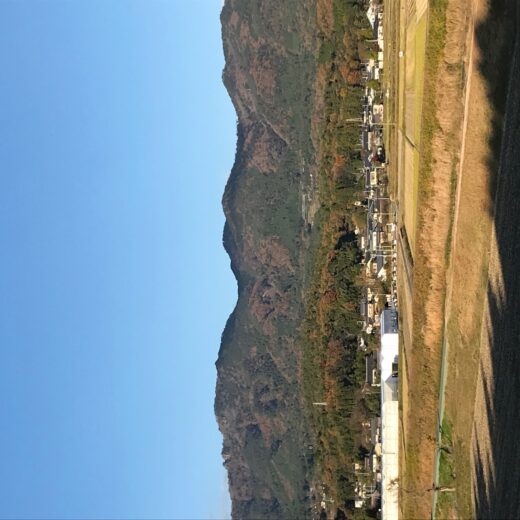

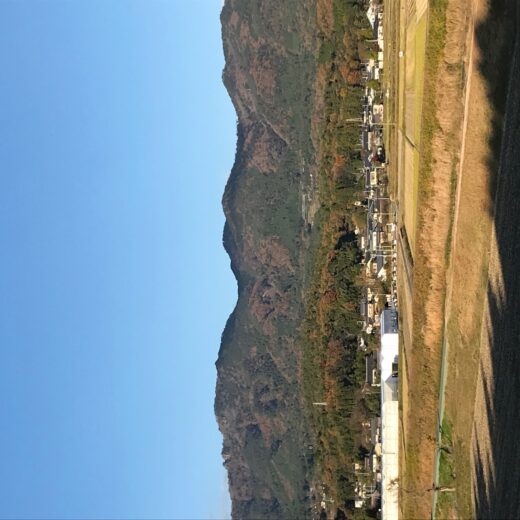

炭田は消えたが、詩の光景はいまも昔も変わらない。ややもするとクリアブルーの「天」(心平さん独特の表記で、そら、と読もう)のしたに心平さんの故郷の山河がみえてきた。「もう夏井川だ。/阿伽井嶽だ。/カーはきしんで赤井にとまる。」。詩のとおりに赤井駅を通過すると、

ああ見える。

眼前に仰ぐ二箭(ふたつや)山。

阿武隈山脈南端の。

美しい山。

美しい天。

心平さんは「なだらかな阿武隈の山脈のひとところに。/大花崗岩が屹ッ立つてゐた。/鉄の鎖につかまつてよぢ登るのだが。/その二箭山のガギガギギザギザが。/少年の頃の自分だった」と「噛む−少年思慕調」で詩う。

ふるさとの二ツ箭山はいまも一目で心平さんだった。

小川郷駅の白い木造駅舎をでてみると、人気のない駅前にはバスロータリーとコンビニ、昭和の萬屋〈くさのや〉、昭和の旅館〈旭屋〉をかこむ小住宅街。旭屋などは、心平さんと、旧好間村の貧しき開拓農家にして不遇文士の三野混沌が邂逅した「居酒屋」の面影もあるが…、

十年以上も会つてゐない混沌はいつたいどうしてるだろう。

さういへば最後に会つたのは雪の日だつた。

赤ゲットを頭からかぶつて小川の家にやつてきたとき。

あの時二人は小川郷駅前の居酒屋で囲炉裡に足を踏んごんで僅かな地酒をのんだものだが。ケットについたあの雪がなぜかはつきり残つてゐる。

北西へ小川町高萩字の農道をハイキング。道路脇に延々つづくススキの穂が山おろしに白くきらきらそよぎ巨大な狐の背を想わせた。雄大な阿武隈山脈を眼前に、どこまでもぬける白茶けた田園風景を一時間ほど歩くと、錆びついた信号機のある狭い踏切にでた。錦秋の二ツ箭山と国道399号線の狭間に十軒ほどの家々と寺院が寄りあつまっている。その中心に〈いわき市 草野心平生家〉はあった。

心平さんの生家は古民家の容のままのこされていた。小川町はいまも草野姓がおおい。なかでも心平さんの実家は〈ふだば〉という屋号の本家筋で、それは平から郡山、新潟へぬける街道筋にあった高札場のことらしい。代々、法度やふれ書を掲げてきた四脚門を有す由緒ある家柄だとか。心平さんの実祖父白井遠平は明治23年選出の衆議院議員であり、常磐線を開設した炭田開発の「鉱山王」の異名をもつ名士。父の馨も定職をもたない旧家の〝旦那〟で村のまとめ役だったようだ。

現在の旧草野家は、地方の本家屋敷にしてはやや倹しい印象をうける。自然石と植木の庭もさほどひろくはない。いまは屋敷門もなく、入口脇に堂々とした椚の古樹が枝葉をひろげていた。屋内は明治大正の上小川村の生活がうかがえる。黒光りする柱と梁、竃と囲炉裏座敷。華美ではないが家族五人の温かな暮らし…それにしても、これだけ旧い日本家屋をよく維持してきたものだ。〝ふだば〟の家の気概を感じた。柱を撫ぜてみると角っこがあたら凸凹に傷ついていた。幼少の心平さんは癇癪持ちで、先に引いた詩のように物でも通行人でも噛む〝カミツキ心平〟の異名をとったとか。この柱傷も心平少年の彫刻作品だったかもしれない、とおもわず微笑した。

屋内から濡れ縁台にでて、心平さんが兄弟たちと遊んだ庭をながめた。二ツ箭山からはつめたい風が吹きおりて紅葉や松葉をくすぐる。瞑目して坐し、草竪琴と松籟にこころをじっと澄ませてゆくと、

りーりー りりる りっふっふっふ

りーりー りりる りっふっふっふ

〔中略〕

ぎゃわろっぎゃわろっぎゃわろろろろりっ

ぎゃわろっぎゃわろっぎゃわろろろろりっ

(「誕生祭」)

詩集『第百階級』、『定本 蛙』の大蛙声の宇宙が耳底から全身をつつみ、眼前に夏の田がひろがる。緑の漣のうえを蛍が舞って、

空にあった月が蛙の腹にはひって

内臓のビクビクがはっきり見える

私は逃げようとして後をみた

うしろにも月を孕んだ蛙がゐる

(「傀儡と蛙の風景」より)

──痛いだろう

──月が沁みるだろう

男は蛙の疵口をなめてやった

蛙は喉をぐびぐびうごかしたが

なんにも言へない

(「蛙と蛇と男と」より)

草野心平生家をでたぼくは隣接の〈常慶寺〉へ。心平さんのお墓詣りのためである。境内には親切な案内板もあり、それによれば観音堂の裏に心平さんのお墓がある。

ところが、墓地に参じて、おどろいた。数十とおぼしき「草野家ノ墓」が墓地のいたるところに建立されている。手間取りながら、草野一族や本家の院号居士大姉の墓石群にうもれるようにして建つ、心平さんのお墓をみつけた。仏花と、心平さんが愛飲した日本酒〈賀茂鶴〉One Cupを墓前に供え、合掌。心平さんのお墓はぼくの膝丈しかない。漆黒のシンプルな立方体で、戒名はなく、詩人の自毫で「草野心平」とだけ篆刻されている。それにしても、ぼくの瞳には墓地に列び建つ「草野家先祖代々」の墓石が、数多の蛙のように幻視されたのだが…なぜ、だろう。

ふだばの家の塀のむこうは「田」、「山」、「天」ばかりだ。心平さんの詩のとおり、旧上小川村を構成する原素はこの三文字しかなかったろう。いっさいの夾雑物なく、人間と自然はぴたりと息をあわせて生きるしかない。

草野心平の「蛙」たちは、固陋な郷をつつむ阿武隈山麓の広漠な乾坤から湧く地霊でもあろう。同時に、あまりに人間臭い蛙たちは、愛ゆえの哀しみ、愚かさ、矮小な身勝手さ、旺盛な自己保存欲…人であった前世の業をいまも輪廻している。人苦界の現実は蛙の喩をつうじ詩の超現実へ昇華した。心平さんの蛙は「ぎゃわろっぎゃわろっぎゃわろろろろりっ」と宇宙の根源的なエネルギーを充填して詩う、生命力も強かなヒューモアもたっぷりな土臭い詩神たちであった。

その伝でいえば、詩人草野心平にとっての蛙たちは、上小川の村人のみならず戦後日本に出現した〝大衆〟の隠喩でもあろう。蛙たちは田に大音声を響き合わせるが、個の蛙声に別はない。両生類の平面的な顔貌はのっぺりとどれもおなじにみえ、顔をもたない相似の生を紡ぐ。詩人が聴きとった「るるる」や「ごびらっふ」のごとき蛙語の固有名は可笑しな詩的イロニーだ。「草野」という相似の乾坤に生涯を賭して噛みついた「心平」という個の詩宇宙。ふるさとの田に舞い飛ぶ蛍を胸奥によびこみ、痛みとともに月を灯す…その巨きな哀歌を五感に刻む旅だった。

常慶寺のまえの旧街道、現在の国道399号を歩きながら、詩篇「上小川村」に登場した「蹄鉄の彦」のいる「馬車屋」や「下駄屋」をさがしたが…時代を経てパーマ屋さんや白い建売住宅になっている。それでも、文庫本を口遊びつつ、

ひるまはげんげと藤のむらさき

夜は梟のほろほろほうすけ

〔中略〕

昔は十六七軒の百姓部落

静脈のように部落を流れる小川にはぎぎよや山魚もたくさんゐた

(「上小川村 大字上小川」冒頭)

現在の小川町小川植ノ内のなかの詩の小径をたどっていった。そうして、コンクリートの両郡橋に歩き着く。心平さんの故郷の河〈夏井川〉の紺碧のせせらぎを靴底に感じ、山から流れる河辺の風光に深呼吸した。

鉄橋だ。

昔とおなじく水はきれいだ。

見なくたつて水音だけではつきりわかる。

(「故郷の入口」)

この望郷のポエジーにこそ、だれのものでもない、永遠のふるさとが潜む。葦間の水鳥や白鷺にまじり、石のうえを関東ではめったにみなくなったタヒバリが跳び歩いた。それにしても「ぎぎよ」とは、いったい、どんな川魚だろう。ぎざぎざの破裂音の土地魚は心平さんの詩にふさわしい。

ぼくはさらに歩いて、どっしりとした石の鳥居と鬱蒼とした社森にかこまれた諏訪神社をすぎ、小玉川を左にみながら山道の傾斜をのぼりはじめた。冬陽に耀うススキの漣のむこうに、肩をよせあう小川の軒家が望見できた。まっ赤な照葉のヤマボウシに挨拶し、丸々太った仔づれ狸と出喰わすなどして麓から四十分ほど歩くと、小玉ダムへの山腹に〈草野心平記念文学館〉はあった。

艶やかに紅葉するイロハカエデが旗印になった、モダンなホール建築物。これが草野心平ひとりのための記念館と悟り、驚嘆した。一詩人のために建てられた、これほど大規模の文学館は世界的にも稀有だろう。この文学館に匹敵するのは、イギリスのスウォンジーにあるディラン・トマス記念文学館くらいではないか…。

〔この稿、来月につづく〕