男の愛

町田康

- 全

- 28

- 回

詩人石田瑞穂が一篇の詩を旅するように、国内外の詩人ゆかりの地を訪れ、土地と対話するように詩を読み、酒を呑み、また、呑む。読書と酒食に遊ぶ愉楽の紀行エッセイ。近現代の詩と詩人の魅力もわかりやすく紹介します。

瀧口修造。この人物を一言で説明するのはむずかしい。もし、ぼくが「瀧口修造は詩人である」と書けば、この同定は世間一般に信じられている詩人像からはあまりにも遠いし、さもなくば「詩」や「詩人」の定義を未開の状態から語りなおすことになるだろう。

氏は日本で唯一の超現実主義(シュルレアリスム)詩人だったともいわれ、人によってはそれ以前にアンドレ・ブルトンをはじめとするシュルレアリスム美術と文学、ピカソ、ミロ、ダリ、ポロックなどの欧米近現代美術を日本に初めて本格的に紹介した稀有な美術評論家・翻訳者であり、さらには特異な造形を制作したアーティストでもあった……などなど、瀧口修造の肖像は多岐にわたりかつ複雑に交錯している。数々の著作のある瀧口修造だが、言葉で書かれた単行詩集は唯一冊『瀧口修造の詩的実験1927〜1937』(思潮社)のみ。オールバックにした長めの白髪に地味なスーツ、鋭い眼光、ステッキをついて歩く容(すがた)は文士というより「皮手袋と騾馬の一画家における実験室」の博士のよう。

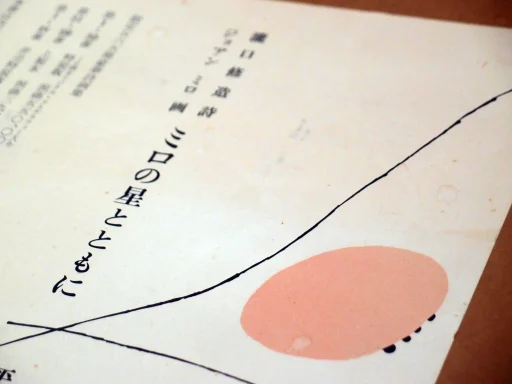

毎年、初夏と初秋に、わが家では一冊の詩書を納戸からとりだし虫干しするように飾る。それは瀧口修造とジョアン・ミロによる『ミロの星のもとに』(平凡社、一九七八年刊行)。限定五五〇部。ぼくが所有するのは内四四三番である。ぜんぶを展げると二メートルちかくにもなる横長の折り本で、本紙に瀧口の詩篇「ジョアン・ミロ」、「ミロの星とともに」、「旅程」、「笑いの理由」が刷られ、ミロが表紙、見返し、奥付そして瀧口の詩の余白のすべてにわたって奔放にイメージを描き連ねた詩画集である。詩集としてはかなり大判だが、日本人なら小型の屏風絵を想起するのではないだろうか。

躑躅が咲き楓の若葉をエメラルドグリーンに点火して、爽やかな風がそよぎだすころ。ぼくはこの詩画集を眼で、言葉で、愛でながら、盃をあげつづける。それから、視ることの渇望に駆られて、画廊の街銀座へとでかけてゆくのだ。まなざしの翼がギャロップするように。

ジョアン・ミロ

風の舌

いつも晴れているコバルトの空が

噛みついた

あなたの絵

太古のポスターのなかで

言葉たちが小石のようにまどろむ

羽毛のギャロップ

荒縄と猛獣たちの会話を

誘惑する

天国と地獄の結婚を

あなたは瞬くほくろのなかにえがく

鏡のなかのリボンを結ぶよりも

速やかに

子供たちの廣場

転がる球に紛れて飛ぶ

一つの透明な球

それをミロと呼ぶ

東京銀座はいうまでもなく、アートとファッションの中心地であり発信地でありつづけている。銀座帝国劇場をはじめとするシアター街、映画館街、ブティック、そして銀座の路地という路地に星座のように鏤められたちいさなギャラリーたち。

ゴッホ、ピカソ、クレー、ミロらを嚆矢に西洋近現代美術を人口に膾炙した上野の国立西洋美術館と竹橋の東京国立近代美術館。そのあいだに位置する銀座だが、戦後日本の近現代美術シーンを水面下で曳航してきたのは、銀座のちいさな画廊たちだったといっても過言ではない。

一九五〇年から読売新聞で継続的に美術評論を書きつづけてきた瀧口修造は、六〇年代の若手美術家の登竜門「読売アンデパンダン展」を支援しつつ、五一年に東京駿河台にオープンしたタケミヤ画廊のキュレーションを無償を条件にひきうけ、みずからも前衛芸術を先導した。

そして、事実上、読売新聞の芸術記事主幹だった瀧口修造が拠点としたのが、銀座や京橋の南画廊、佐谷画廊、東京画廊、南天子画廊、西村画廊などであった。

まず、かつて〔佐谷画廊〕のあった銀座四丁目交差点から歩きだそう。オーナーの佐谷和彦氏は、瀧口修造と公私にわたり深く交遊した。詩人の没後も一九八一年から二〇〇八年まで二十八回にわたり「オマージュ瀧口修造」展を、命日のある七月に毎年開催しつづけた。ぼく自身、一九九三年から欠かさず十六年間「オマージュ瀧口修造」にかよった。佐谷さんの柔和な笑顔と抱擁感あるホスピタリティー、そしてときおりふらりとあらわれる生前の瀧口修造と交流した、加納光於、岡崎和郎、合田佐和子、赤瀬川原平、高梨豊、野中ユリなどの綺羅星たちを目撃した胸の高鳴りをおもいだす。

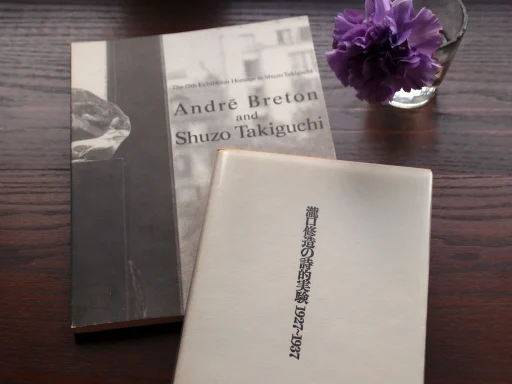

オマージュ展のなかでも思い出深いのは、やはり、ぼくが最初に観覧した第十三回「アンドレ・ブルトンと瀧口修造」(一九九三年)だろうか。ぼくが観ることのできた「オマージュ瀧口修造」のパンフレットはすべて保存しているが、第十三回のパンフは殊に愛着がある。その見返しには、シュルレアリスムおよび瀧口修造研究家の巖谷國士さんによるサインが書かれているから。

このときは、アンドレ・ブルトン直筆の謎めいた小品「Toyen」が展示されていた。紙片の上部にブルトンが敬愛した作家フロベールの鸚鵡を想わせる、一対の鳥の鏡像が水彩で描かれてい、そのしたの中央部には三角形が定規で引かれ、内部にはブルトンの横顔がスケッチされていた。ぼくにはこの作品が、ブルトンのいうシュルレアリスムの「至高点」と深いかかわりがあるように直観された。そして、二十年後。佐谷画廊で観たこの小品にみちびかれるように、ぼくはブルトンが死の直前まで通ったフランスのサン=シル=ラポピー村へと旅したのだった(本連載「#1」をご一読ください)。

当時のぼくは詩を書かない一学生だったが、来廊していた巖谷國士さんと何度か会話する機会に恵まれた。若気の至でいろいろ生意気な質問をして、赤面の思い出だが、会話の記憶の鏡片には、瀧口修造の肖像がいまもきらきらと映しだされている。

「どんな音楽を聴いていたか? そうですね、『実験工房』の武満徹さんはもちろん、現代音楽ではオリヴィエ・メシアンやピエール・ブーレーズをいちはやくおさえていました。いっぽう、ミヨーやプーランクなどフランス古典宗教音楽も執筆休みに聴いていた。意外だけど、エリック・サティがとてもお好きでしたね」と、いつでも巖谷さんは気さくに教えてくださった。後年、ぼくが瀧口修造の詩や著書を読み、またそれらについて書くとき、巖谷さんの言葉は、瀧口の難解で繊細かつ複雑な詩想の闇洋を照らす航海星になってくれた。

佐谷画廊の銀座四丁目交差点をあとにし、二ブロック歩いた六丁目に、瀧口さんも通われたと聞く店がある。

マグリットのパイプのような看板のある〔銀座菊水〕は一九〇三年創業の老舗莨店。近代ビルの店内には、重厚な木彫の展示ケースがならび、ガラスごしに国内外のあらゆる紙莨のほか、シガー、パイプ、ライター、煙管などの各種喫煙具が蒐集されている。

瀧口さんはパイプを好まれていたようだが、ハンドメイドパイプなら流線形と杢目がなんとも美麗な名匠ベン・ヨルゲンセンの北欧パイプ、ポール・ウィンズロウやトム・エルタン。マシンメイドパイプならローランドやラットレーなど、みているだけで愉しく眼福である。

ぼくはいつものフランスの大衆莨ゴロワーズをワンカートン、それからめずらしくエコーという和莨を追加した。なぜなら、巌谷國士さんがこんなことをおっしゃっていたからで、

「瀧口さんは酒食については書かなかった。生き方そのものが、個人の嗜好を打ち消すかのようでした。でも莨はほんとうにお好きだったな。それもハイライトやエコーなどごくふつうの安価な銘柄が好みで、ひっきりなしに吸うチェーンスモーカーでしたね。瀧口さんの西落合の書斎には、国内外の芸術家たちがおもしろがって二百五十点を超える自作オブジェや記念品を持ち寄りましたが──それらを瀧口さんは「漂流物」や「影ども」とよんでいましてね──ジャスパー・ジョーンズがサインして贈ったエコーの包装紙やジャン・ティンゲリーが落書きした喫茶店のマッチ箱がオブジェとして置かれていました。

パイプとシガーも喫いましたが、葉巻箱そのものにも愛着があった。生涯、ジョセフ・コーネルを偏愛しつづけたように、箱という形態そのものがお好きだったのかもしれません。マルセル・デュシャンの所謂『大ガラス』について書かれたメモを収納して『シガーボックス』というオブジェに仕立てたりね」

こんどは中央通りを四丁目までひきかえし、銀座一丁目方面へと歩きながら三丁目へとさしかかる。すると海外ハイブランドは鳴りを潜め、老舗商店や酒場がふえてくる。街の顔は日本の銀座らしい銀座になってゆく。

いつのまにか、昭和の煉瓦建築物〔姿ビル〕がみえてきて、その一階に明治創業のステッキ専門店〔タカゲン〕の看板があらわれた。店内には黒檀、焼杉、竹、鉄刀木や銀ハンドルの付いた職人手製のステッキがずらりと列び、なんともいえなず艶やかな輝きと木の芳香を放って壮観である。いまは似合わないけれど、ぼくも老い楽の日にはぜひとも杖をつきたい。そうおもっていると、またぞろ、巖谷氏の言葉が頭上に響いて、

「一九六九年に脳血栓で倒れてから、瀧口さんは杖をつくようになりました。藤のシンプルなステッキで、銀座か新宿で誂えたようでした。それが妙に似合って。長めの白髪で杖をつく容は胸を衝く光景でした。

「ブランド品や派手な衣服を好まなかったから、いつも〔丸善〕あたりで見繕った既製品のスーツを着ていました。地味な色がおおかったけれど仕立てのよいスーツを選んでいましたね。それが不思議と様になって、瀧口さん独特の静かな空気を醸していました。

「晩年は枯れた鈍色のレインコートを愛用していましたが、そのあまりに控え目なダンディズムに、俳人で詩人の加藤郁也が感嘆したほどでした。

「そういえば、瀧口さん愛用のペンも丸善で買った黒の国産万年筆でしたね。原稿用紙も作家愛用の満寿屋などではなくコクヨやLIFE。つまり莨からペンにいたるまで、彼の日用品のほとんどは没個性的な既製品でした。上質ではあるもののレディメイドだったのです。でもそれらを瀧口修造と関係を結んだナニモノか、としかいえない存在に染めあげるのがじつに上手だった。瀧口さんみずから〝特質ある物質狂〟を名乗っていましたから」

銀座一丁目のむこうはもう京橋である。戦後からバブル期にかけて日本最大級のギャラリーの密集地となり、文士たちが通った〔壺中居〕や〔龍泉洞〕などの古美術店をあわせると、いまも百店にちかい美術商が仄暗い路地裏や古い雑居ビルに蟄居している。東京青山や六本木とは異質なアンダーグラウンドな雰囲気も、銀座や京橋ギャラリー巡りの愉しみのひとつだ。

京橋三丁目、やはり古めかしい昭和ビルディングの二階〔南天子画廊〕へと足をむける。一九六〇年に開廊記念展として「瀧口修造展」をたちあげたこの画廊こそ、ジョアン・ミロと詩人を邂逅させた立役者だった。

現代作家の展示もあるが、ぼくは瀧口修造と同時代のサム・フランシス「SF-5」(一九六〇年)や菅井良「PETTIT SOLEILE」(一九六八年)を陶然と観覧していた。

窓の外、かぼそい柳の街路樹が灰色のビル街にきらきらと翠にそよいで、五月の風に水面を生んでゆくよう。さきに引いた詩「ジョアン・ミロ」の「風の舌」とは、こんなふうに何気なくも奇跡のような、世界のみせる諸相をいうのではないか。

風の舌、風のlangue、疾駆しつづける風の言葉。

世界で最初にジョアン・ミロについて書かれた本『ミロ』を上梓した瀧口修造は、戦後日本の文学と美術を席巻した通俗的な超現実主義風のイメージを嫌悪したという。大正、昭和期の文学も美術も、その超現実主義的作風は過度に陰湿で性と暴力の渦巻く悪夢のイメージに汚染されていた。

たいして、瀧口のシュルレアリスムの言葉、夢と無意識の詩的言語は、結晶のように透明かつ硬質で、羽毛のように軽やかな切れ味がある。その言葉にはミロが暮らした地中海の「いつも晴れているコバルトの空」がある。さらには「天国と地獄の結婚を/あなたは瞬くほくろのなかにえがく」なんてフレーズがそうであるように、ウィリアム・ブレイクの詩想をふまえつつ、ミロ絵画における球体のモティーフをよくとらまえながら、諧謔と微笑のほうへポエジーを蹴転がしてゆくのであった。

詩人と画家が「一つの透明な球」となり、ともに奏でる詩想が行き着く先は「子供たちの廣場」である。日本の、あるいはバルセロナの子どもたちが歓声をあげて遊ぶように溶けこみ、子どもたちの分身になってともに遊びだすシュルレアリスムのイノセンス。「それをミロと呼ぶ」のが瀧口修造の骨頂なのである。

瀧口修造との最後の詩画集『ミロの星とともに』の校正刷りをパリでみたジョアン・ミロは「これはこれで立派なオブジェではないか」と手紙で詩人に感想を述べたが、この詩書と付き合いの長いぼくには、まさに正鵠を射た評言とおもわれる。

一年に数度、気候の好い時季に虫干しをもとめてくるこの詩書は、つねに風そよぐ涼しげな物影へと、人と眼を心地好くみちびくのであった。

銀座四丁目交差点から京橋まで歩きつづけたので、銀座一丁目へともどり、老舗珈琲店〔カフェ・ド・ランブル〕で小憩することに。瀧口修造の師にして詩人西脇順三郎が愛用した店なので、いちどは瀧口さんも珈琲を味わったやもしれぬ。

なんども塗り直して飴色に光ってはいるが、長年の使用で傷だらけの重厚な木のカウンターにすわり珈琲を注文。そして重たい鋳物のオリジナル灰皿を手元にひきよせる。ここはいまでも喫煙ができて、愛煙家のぼくには悦ばしい。さっそく〈銀座菊水〉で買ったエコーの封をやぶって莨に火をつける。エコーを吸うのは、学生のとき以来。あのいかにも安っぽいエグ味がレトロでむしろ大人びた味におもえたものだが……いまや紙莨ですらない安シガー。

珈琲がきたので、吸い慣れたゴロワーズにきりかえる。こちらのネルドリップのフレンチ珈琲は絶品。とろりとして濃厚だが、豆の香は華やかで、フルーティーな余韻がすばらしい。硬派なカフェインが疲れた脳にとどいて背筋からしゃっきりする。安西水丸氏がエッセイで「ネルドリップ珈琲の聖地」とまで賞讃した店は、外観も内観も心安まる下町風の喫茶店なのだが。

海外向けSNSにでも紹介されているのか、店内には異邦の観光客も散見された。ふと、瀧口修造が製作したとあるオブジェのことが頭をよぎった。

『瀧口修造の詩的実験1927〜1937』をべつに、瀧口修造の詩篇はそのほとんどが詩画集、もしくはアートとのデュオというかたちで発表されている。とくにマスメディアに原稿を書くことが精神的に困難になってからは、その詩的行為を、みずから制作するロトデッサン、デカルコマニー、パピエ・コレ、そして手製のちいさく名もないオブジェへと変容させていった。

ぼくが愛してやまない瀧口オブジェのひとつに「リバティ・パスポート」がある。瀧口修造によればそれらは「旅に出る友に贈るリバティ・パスポートと命名したお守り風の手帖」であり「中身のほどは公開の限りではない。我流『物とことば』の一端」という。もちろんリバティ・パスポートは公的証書とは無縁の、本体のまわりを火で焦がしたり(バーント・ドローイング)、詩人たちの言葉を引用したり、自作のデッサンや詩を記した紙片を綴じたモノであった。詩人はなぜか発表を前提としないごく私的な創造物を周囲に贈る、ライプニッツ流の「変な考え」を好んで実践しつづけたのだ。

周知のごとく、パスポートは世界各国共通の旅券制度であり海外での身分証明証でもある。それは法治国家がもたらす出入国管理、規制力であり、ぼくらは海外でみえない国境をポケットにいれて持ち歩く。よってリバティ・パスポートは、自由な交通を妨げる国家権力を相対化する装置、ともいえよう。

さらに、パスポートは既製品であると同時に自由な発想への規制品でもある。瀧口修造のオブジェはレディメイド、この既製=規制という図式をも覆す。貨幣価値と商品形態から解放されたリバティ・パスポートは、国家とグローバル資本がもたらす消費主義社会から、モノの自発性を救いだそうとするのだ。そしてこの「変な考え」の根底には、モノに宿る尊厳と自発性をとりもどすことが、商品化・記号化された人間のそれをも奪還するという、詩人瀧口修造の信念、オブジェの詩学がある。

けれども、リバティ・パスポートのなにより魅力的な詩想は、人間の自由な存在が友愛の証として詩的に贈られる、という深い思想だろう。

そこにはレディメイドの共同体、国家権力とグローバル資本を同時に覆す、未来から到来する共同体への鍵がある。瀧口修造の創造するオブジェはたんに怜悧で機械主義的なモダニズムではなく、不思議なぬくもり、誤解を恐れずいえば人間性もしくは概念的な人物性を兼ね備えている。それは、瀧口のポイエーシスのおおくが、友人たちへと宛てられた密かな私信だったからではないか。

そろそろ、ドライになってきたので……銀座の昔なつかしい老舗洋食屋〔煉瓦亭〕で昼食をとることにする。この店には三十年ちかく通いつづけているが、インバウンド以降は店のまえに行列ができ、開かずのレストランになってしまった。午后も遅いせいか、なんとか席を確保。時代劇作家の池波正太郎が愛好したことでも知られる煉瓦亭だが、瀧口さんも入店されたことがあったろうか。ちかくに詩人の三好達治や作家の山口瞳が通った〔はちまき岡田〕もあるのだが、割烹の暖簾をくぐる瀧口修造の容が想像できない。

いつもの「ポークカツレツ」、生ビールはマルエフをジョッキでたのむ。二十歳代のときは、銀座の広告代理店で文を鬻いだ原稿料を懐に、煉瓦亭かお向かいの老舗レストラン、ビフカツが美味い〔スイス〕に寄ったものだ。健啖家だったあのころは、懐がちょっとでも暖まると、カツレツにとろけるような牛肉と豪快に切った玉葱のはいったハヤシライスをつけたものだが。

いまや人口に膾炙したトンカツだが、ここのポークカツレツは一味ちがう。油の音がまだしているカツレツにナイフをいれる。フライされた熱々のポークを頬張り、絶妙な冷え加減のマルエフで口中を漱ぐ。洋食の草分けの味は、なんど口にしても新鮮である。

夕方からは瀧口さんを偲んでバーにゆく予定なので、夜食用に煉瓦亭の裏メニュー(常連のみ)、スキヤキサンドウィッチをお持たせで拵えてもらった。

ちいさな詩的行楽のしめくくりに…ぼくは東京でのホームバーのひとつ、日本橋堀留町にあるバーへ。スツールに腰をおちつけると、ドライマティーニを注文した。金谷ホテルに所縁のある、西麻布の伝説的なレストラン〔西洋膳所ジョンカナヤ〕で毎夜シェーカをふったマスターのつくるマティーニは、絶品。ベルモットの代わりにドライシェリーをつかうので、よりまろやかで深みのある味となる。

偉大な詩人、瀧口修造に献杯。

マティーニに沈めたオリーヴをみつめながら、ぼくは東京都新宿区の西落合三丁目にあった瀧口修造邸の庭のオリーヴの樹について想いめぐらす。

そのオリーヴは四メートルほどにも成長し、東京ではめずらしく結実したという。樹のたもとで、詩人は何度か撮影も許し、晩秋になると「セラヴィ農園製オリーヴの壜詰」として友人たちに郵送した。瀧口修造は実の加工技術を小豆島生まれの舞踏家に指南してもらい、毎年、手ずから収穫して友人たちに配ったという。そのオブジェのようなオリーヴの壜詰もそれらを贈る友愛の郵便空間もふくめて、瀧口修造の詩的行為、ポイエーシス(詩的創造)であった。

残念ながら「西落合の里」の瀧口邸は、詩人の没後、地上げにあって人手にわたり、オリーヴは伐り倒されてしまったのだが。オリーヴの樹は、瀧口家の霊木のごとき存在であり、詩人と芸術家仲間にとって西落合の宇宙の中心だったのだろう。

マスターに「スリーマティーニですよ」(マティーニは酔うので三杯までという紳士のたしなみ)とやんわり釘をさされつつ、三杯目のマティーニをおかわりし、小豆島から届いたというオリーヴの実を口にふくむ。

バーの暗がりにオリーヴの幻影がそよいで、考えることに倦み疲れた言葉は小石のようにまどろんだ。